在这个说走就走的时代,离职似乎成了职场常态。但你有没有想过,离职后可能会面临一场突如其来的“灾难”?😱近日,一则“离职被公司索赔20万”的新闻在网络上炸开了锅,让无数打工人心头一紧。这究竟是怎么一回事?难道离职也有“雷区”?快来看看,别让自己也掉进这个坑!💪行动起来吧,守护好自己的钱包!

目录导读

💼离职风波起,索赔从天而降?

离职不是解脱,而是新烦恼的开始?

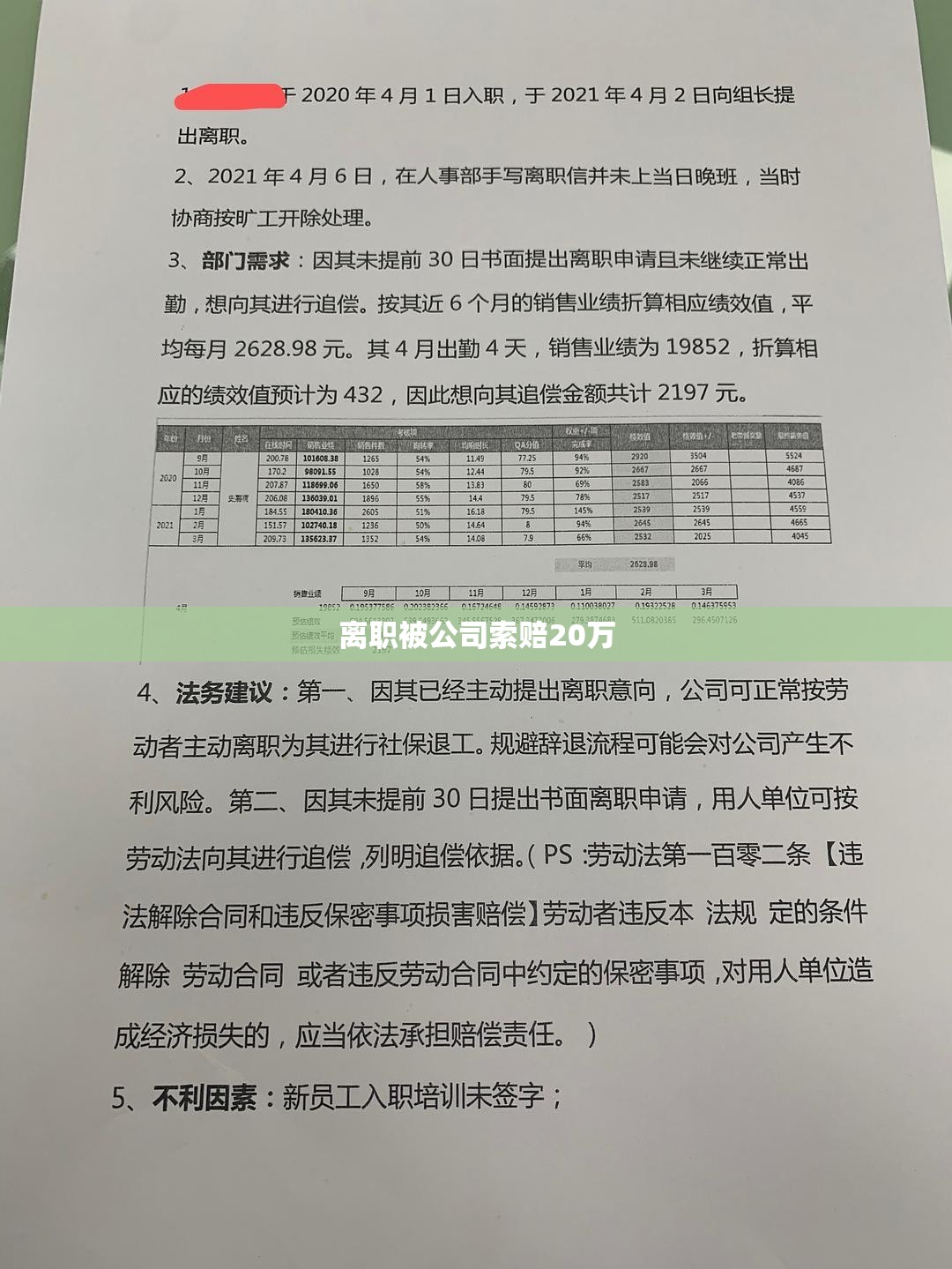

小李(化名)在一家科技公司工作了三年,原本计划着年后跳槽寻求更好的发展机会。然而,当他正式提交离职申请后,却收到了公司的一纸诉状——因违反竞业协议,需赔偿公司20万元!这突如其来的打击让小李措手不及,离职怎么就成了“犯罪”?

竞业协议:职场中的“隐形炸弹”?

竞业协议,这个听起来高大上的名词,实则是职场中的一颗“隐形炸弹”。很多员工在入职时,往往因为对协议内容不了解或急于求成而匆匆签字,殊不知这可能会为自己未来的离职埋下隐患。小李就是其中之一,他在签署竞业协议时并未仔细阅读条款,导致离职后陷入了法律纠纷。

📜协议背后的“坑”,你踩过吗?

模糊条款:公司的“文字游戏”?

很多竞业协议中存在着模糊条款,如“不得从事与公司业务相关的任何工作”、“不得泄露公司商业秘密”等。这些条款看似合理,实则给了公司极大的解释空间。一旦员工离职后从事了与公司业务稍有关联的工作,就可能被公司扣上“违反竞业协议”的帽子。

高额赔偿:离职的“天价”代价?

除了模糊条款外,高额赔偿也是竞业协议中的一大“坑”。很多公司为了约束员工,会在协议中设定极高的赔偿金额,如小李所遭遇的20万元。这对于普通打工人来说,无疑是一笔天文数字,足以让人望而却步。

🔍揭开真相:离职索赔背后的法律较量

法律红线:哪些行为真的算“违规”?

那么,离职后哪些行为真的算“违规”呢?根据《劳动合同法》等相关法律法规,员工离职后若从事与原公司业务相同或相似的工作,且该工作与原公司业务存在竞争关系,才可能构成违反竞业协议。但需要注意的是,这里的“相同或相似”并非主观判断,而是需要依据客观事实进行认定。

证据为王:如何证明自己的清白?

面对公司的索赔要求,员工并非束手无策。关键在于收集证据,证明自己的清白。例如,可以提供离职后的工作合同、社保缴纳记录、工资单等证据,以证明自己并未从事与原公司业务相同或相似的工作。同时,也可以寻求法律援助,通过法律途径维护自己的合法权益。

💡应对策略:如何避免离职索赔“雷区”?

仔细阅读协议:签字前务必三思

避免离职索赔“雷区”的第一步,就是仔细阅读竞业协议。在签字前,务必认真阅读协议内容,特别是关于赔偿金额、竞业期限、禁止行为等关键条款。对于不明确或模糊的条款,可以向公司提出疑问并要求解释清楚。只有确保自己完全理解并同意协议内容后,才能签字确认。

咨询专业人士:法律意见不可少

在签署竞业协议前,咨询专业人士的意见也是非常重要的。可以寻求律师或法律顾问的帮助,让他们对协议内容进行审核和评估。通过专业人士的指导,可以更好地了解协议中的风险点和潜在问题,从而做出更加明智的决策。

🔍案例分析:离职索赔的真实案例

案例一:小张的“幸运逃脱”

小张(化名)在离职前也签署了竞业协议。但幸运的是,他在签字前仔细研究了协议内容,并发现了其中的模糊条款和高额赔偿问题。于是,他与公司进行了多次沟通协商,最终成功修改了协议条款,避免了离职后的法律纠纷。

案例二:王先生的“艰难维权”

与王先生相比,小张就显得不那么幸运了。王先生在离职后收到了公司的索赔要求,原因是他从事了与原公司业务相似的工作。尽管王先生多次申辩自己并未违反竞业协议,但最终还是因为证据不足而败诉。这个案例也提醒我们,收集证据和寻求法律援助的重要性。

🤔常见问题:关于离职索赔的Q&A

Q1: 离职后多久内不能从事与原公司业务相关的工作?

A: 这取决于竞业协议中的具体条款。一般来说,竞业期限可能为数月至数年不等。员工在离职前应仔细阅读协议内容,了解竞业期限的具体规定。Q2: 如果公司索赔金额过高,员工如何应对?

A: 员工可以寻求法律援助,通过法律途径维护自己的合法权益。同时,也可以与公司进行协商谈判,争取降低赔偿金额或达成和解协议。Q3: 离职后如何确保自己的合法权益不受侵害?

A: 员工在离职前应仔细阅读竞业协议内容,并咨询专业人士的意见。同时,在离职后也要保持警惕,注意收集证据以证明自己的清白。一旦遇到法律纠纷,要及时寻求法律援助并维护自己的合法权益。🚀独家观点:职场新趋势下的离职索赔

职场生态变化:员工权益日益受到重视

随着职场生态的不断变化,员工权益日益受到重视。越来越多的公司开始注重员工的职业发展和个人成长,而不仅仅是追求短期的经济利益。在这种背景下,竞业协议等限制性条款也面临着越来越多的挑战和质疑。未来,随着法律法规的不断完善和职场文化的不断进步,我们有理由相信员工的合法权益将得到更好的保障。

行业洞察:科技行业成离职索赔“重灾区”?

根据2025年行业报告显示,科技行业已成为离职索赔的“重灾区”。这主要是因为科技行业竞争激烈,人才流动频繁,很多公司为了留住人才和防止技术泄露,会采取竞业协议等限制性措施。然而,这些措施往往也会引发一系列法律纠纷和争议。因此,科技行业在追求技术创新和人才发展的同时,也需要更加注重员工的合法权益和职场文化的建设。

🌈结语:离职不是终点,而是新起点

离职不是终点,而是新起点的开始。面对离职索赔的“雷区”,我们需要保持警惕和理性。通过仔细阅读协议内容、咨询专业人士的意见以及收集证据等方式,我们可以更好地维护自己的合法权益。同时,我们也应该积极适应职场生态的变化和发展趋势,不断提升自己的职业素养和竞争力。只有这样,我们才能在职场中立于不败之地,迎接更加美好的未来!

:

- 离职后可能会面临一场突如其来的“灾难”,让无数打工人心头一紧。

- 竞业协议中的模糊条款和高额赔偿是职场中的一大“坑”。

- 避免离职索赔“雷区”的关键在于仔细阅读协议内容和咨询专业人士的意见。

- 未来,员工的合法权益将得到更好的保障。

:

网络热梗:

- “说走就走的旅行” —— 比喻职场中的离职现象。

- “隐形炸弹” —— 形容竞业协议中的潜在风险。

- “天价代价” —— 强调离职索赔的高额金额。

场景化案例: 通过小张和王先生的真实案例,展示了离职索赔的两种情况——幸运逃脱和艰难维权。这些案例不仅增强了文章的时效性,也让读者更加直观地了解了离职索赔的风险和应对策略。

转载请注明来自嗨飞科技,本文标题:《🔥离职竟遭“天价”索赔?20万巨款背后的真相令人咋舌!》

京公网安备110000000001号

京公网安备110000000001号 京ICP备110000001号

京ICP备110000001号